Paris vaut bien une messe, dijo Enrique de Borbón solemne, con la mirada perdida en el horizonte, la determinación de convertirse al catolicismo y, por ende, en el nuevo rey de Francia —el que sería conocido como Enrique IV—. Aquello quizá no fuera realmente así, quizá esa frase solo fuese una invención sacada de algún texto apócrifo, pero lo que era indudable es que «París bien vale una misa».

Había sido un día intenso; bueno, todo el viaje en sí lo había sido. El resultado de una idea descabellada perfectamente detonada por la crisis de los cuarenta que ya florecía con discreción en mí. O a lo mejor sólo fue una de esas ocurrencias locas que suceden cuando te despiden y sientes que tienes todo el tiempo del mundo para hacer esas cosas que el trabajo imposibilita, apagando, además, ese trocito de nuestro ser que está destinado a intentar cumplir sueños en busca de la ansiada y casi nunca complacida felicidad. Quizá fuera un poco de ambas cosas. El caso es que allí estaba yo, caballete, pinceles y lienzos en ristre, cargando una gran mochila a la espalda, vistiendo la ropa de pintar y caminando con una mezcla en la mirada de ignorancia, veneración e incertidumbre por uno de los lugares más sagrados para cualquier artista que se preciara: el barrio de Montmartre. Miraba para todos lados anonadado y sin percatarme de que llevaba la boca abierta. Observaba a un lado y a otro compulsivamente, ensimismado, intentando captar cada detalle, respirar cada aroma y disfrutar de todos los compañeros del gremio que buscaban emular a Monet, Dalí, Picasso, Degas, Van Gogh o Renoir. Querían sentirse genios por un momento, andar por los lugares en los que estuvieron o mirar entornando los ojos como lo hacía ellos mientras alzaban el pincel como si fuera una mira telescópica mágica capaz de encontrar la composición perfecta. Nada en el mundo podría ser más valioso para ellos que estar en aquel lugar en aquel momento, ni un cargamento de lingotes de oro. De fondo, como late motiv, algo que me resultaba muy familiar y que parecía posarse en todo, el aroma característico producido al mezclar óleo con esencia de trementina, lo cual, como si de un opiáceo se tratara, conseguía llevarte a un estado mental fuera del plano terrenal. Es algo difícil de explicar; probablemente también será difícil de entender para cualquier persona ajena al gremio.

El escenario era paradigma de la vida bohemia y el cielo no podía llevarle la contra, tenía que estar a la altura. Tenía un tono gris plomizo y las nubes cubrían el cielo amenazando descargar con fuerza, lo que no parecía asustar a aquellos entusiastas artistas que no querían perder la oportunidad de dar unas pinceladas más antes de que las condiciones meteorológicas acabasen con el sueño de convertirse en sus ídolos por un día. Por su parte, el empedrado de la calzada pronto se volvería peligrosamente resbaladizo y, aunque tenía muchas ganas de llegar a la place du Tertre para ver la famosa basílica del Sagrado Corazón, decidí no tentar la suerte y entrar a guarecerme de lo que las primeras gotas aventuraban como inminente.

A ese momento le hubiera pegado que encontrara el típico café parisino donde sentarme a ver llover sobre Montmartre y proporcionar a la estampa el glamour que merecía, sin embargo, lo que tenía más a mano era un Starbucks, que no era lo mismo, pero que tenía a su favor unos deliciosos muffins de chocolate. Resultaba extraño que estuviera tan vacío visto el día que hacía, quizá los demás sí que hubieran decidido en su huida de la tormenta darle al refugio el glamour de ese café parisino.

Me puse el último en una cola de tres y paciente esperé mi turno hasta que, por fin, pude pedir un café con leche y la ansiada magdalena. No tengo mucha idea de francés y tampoco soy un lince con el inglés, así que todo lo que hacía se convertía en un gag cómico lleno de gestos exagerados y voces más altas de lo recomendable. No sin sufrimiento y mucha vergüenza ajena conseguí mi pedido, llevé la bandeja con la cabeza gacha y un «tierra trágame» que salía de mis labios susurrante, como si estuviera huyendo de mi mente sin permiso.

Busqué una mesa algo alejada para sentarme, dejé la bandeja y volví a formar un taco, esta vez para quitarme el macuto con el caballete y los lienzos que llevaba a la espalda y que se habían empeñado en no despegarse de mi cuerpo. Incluso en uno de esos giros desesperados para desprenderme del equipaje casi le vuelo la cabeza a una mujer con sombrero que salía del aseo. Bueno, el sombrero sí que voló con gran disgusto para la señora que me dedicó unas cuantas lindezas que, afortunadamente, no entendí. Por fin conseguí desembarazarme del caparazón y sentarme para disfrutar de mi café caliente y mi muffin. Fue en ese momento cuando me percaté de que me estaban observando, unas con cara molesta y otras con diversión, todas y cada una de las personas que había en el establecimiento. Pero de entre todos me llamaron la atención unos ojos en concreto. Pertenecían a una chica bastante más joven que yo que sonreía abiertamente divertida por la situación.

Después de unos minutos centrado en mi bebida intentando que se me pasara la vergüenza alcé la mirada y allí estaban esos ojos de nuevo, aunque esta vez apartaron la mirada avergonzados por haber sido descubiertos. La propietaria de la indiscreción me recordaba a aquellas bellísimas actrices italianas de hace años, con tez morena, cabello oscuro, labios carnosos y una luz especial, de esas mujeres que poseen el extraño don de dejarte sin palabras. Tendría aproximadamente veinticuatro años, quince o dieciséis menos que yo, y había un halo de ignorancia adolescente recubierta de alegría que resultaba refrescante de una forma inesperada y extraña. Fue en ese momento cuando levantó su mirada de nuevo para que sus ojos se cruzaran con los míos y que un latigazo de electricidad recorriera mi cuerpo entero, como si algo hubiera estallado en mí y la onda expansiva estuviese erizando toda mi piel a su paso. Iba peinada con una pulcra coleta que sujetaba un largo pelo moreno y llevaba una camisa en forma de vestido atada con un cinturón que dejaba mostrar unas bonitas piernas decoradas con enigmáticos tatuajes que terminaban al comienzo de unas terribles zapatillas blancas exageradamente grandes cubriendo los pies —qué daño estaba haciendo Rosalía a la humanidad, pensé—.

El destino genera misteriosas conexiones, difíciles de comprender y de digerir en ocasiones, porque solo había que vernos a ambos para entender que pertenecíamos a universos tan alejados en el tiempo y la distancia como diferentes. Sin embargo, allí estaba esa extraña conexión que enganchó nuestras miradas durante algo más de un minuto y medio en el que pudimos leer dentro el uno del otro buscando con desesperación puntos afines sin suerte.

Comenzó La Vie en Rose cantada por Edith Piaf en la radio y el glamour que se esperaba de una jornada en Montmartre llegó de golpe al insoportablemente insulso Starbucks. La joven parisina había vuelto la mirada hacia el ventanal donde repiqueteaba insistente la lluvia, aunque intermitentes se deslizaban sus pupilas para mirarme de soslayo enmarcadas en unos grandes y hermosos ojos avellanados. Yo, mientras tanto, bebía y comía como un autómata, pues mis pensamientos estaban en otro lugar alejados del pequeño bizcocho y el café. Sin entender el motivo, me veía enumerando todas las razones que hacían que su universo y el mío estuviesen tan alejados y preguntándome el porqué entonces de esa conexión que sentía. Los chicos de su edad necesitaban vivir a otro ritmo, creían que lo que tenían era para pulirlo sin pensar en que habría un futuro con el que lidiar y que le reclamaría sin piedad todo aquello que derrocharon acabando con muchas de sus aspiraciones de vida. Yo no tenía la necesidad de salir cada fin de semana y menos aún de juntarme con un montón de gente a la que buscar agradar para sentirme integrado; seguramente sería terriblemente inmadura, porque hace mucho que aprendí que empezamos a madurar a partir de la derrotas que nos inflige la vida, de las responsabilidades con las que nos carga, de las pésimas decisiones y la tortura del tiempo. Y ella apenas tenía un halo de mácula efímero y transparente.

Me sacó del ensimismamiento cuando la vi coger su iPhone y hacerse varios selfies buscando la foto perfecta para subirla a Instagram, luego fotografió la calle a través del ventanal perlado de gotas de lluvia y por último la merienda que tenía a medias. Después se tiró un buen rato mirando, eligiendo y subiendo las imágenes a las redes sociales esperando los comentarios y los me gustas de sus seguidores. A mí, por mi parte, se me había quedado el café frío, aunque me importaba poco, estaba fascinado con aquella muchacha.

Tras la breve pausa continué enumerando todas las situaciones por las que me desaconsejaba a mí mismo el levantarme y acercarme a ella para hablar de vete tú a saber qué, simplemente por la necesidad de dar respuesta a ese latigazo sin más pretensión o intención que comprender lo incomprensible. Sin embargo, en lugar de deshacer la idea y continuar a lo mío, seguía observándola, intentando descifrar sus enigmas, creándome expectativas sobre su personalidad y desilusionándome con aquellas que no resultaban como me hubiera gustado. Tras verla echarse numerosas fotos pensaba en lo normalizado que tienen el compartir todo lo relativo al ámbito privado, en la necesidad de ser envidiados, de ficcionar una vida perfecta que los eleva por encima del resto, aunque en realidad esa vida distara mucho de la perfección. Una generación capaz de comprarse coches de 40.000 € a diez años con un sueldo de mil euros al mes sin pensar en que eso mismo se convertiría en un problema como una montaña cuando quisiesen hacerse con un piso para empezar su travesía de emancipación. Ellos piensan que da igual no ahorrar nada si puedes tener lo mejor, beber el mejor whisky o comer en los mejores restaurantes, a pesar de estar hipotecando todo su futuro. No obstante, era consciente mientras la observaba de que yo también fui así en su día, sin selfies ni Instagram o Tok Tok, pero egoísta y egocéntrico, como cualquier adolescente. Aquello ya había pasado hacía tanto tiempo y fue tan liberador deshacerme de esa parte de mí para encontrar al verdadero yo que me daba una pereza enorme vivir en cierto modo una situación similar de nuevo. Definitivamente, aquella preciosa muchacha que me miraba fijamente y yo éramos incompatibles al 99% si resultaba como creía. Así pues, puse los pies en la tierra y viendo que ya había escampado y que estaba abriendo el día me levanté y me dirigí a la salida pasando por su lado cruzando una mirada de despedida.

Montmartre estaba reluciente bajo el brillo del pavimento empapado. Respiré hondo el aire renovado y me dispuse a caminar hacia la basílica para continuar mi viaje. Pero, cuando había avanzado unos doscientos metros, sentí una voz gritando en la lejanía a mi espalda. «Pardon Monsieur!… Monsieur!». Ante la algarabía y por curiosidad me giré y pude ver a la chica de la cafetería corriendo y agitando uno de mis lienzos al aire, que seguramente se me habría caído dentro del local. Y al verla correr hacia mí fue inevitable pensar: «¿Y si ella fuese ese 1 %?».

Archivos

Categorías

Suscríbete

Recibe los últimos post publicados en tu correo electrónico.

¿Te gustaría leer mis libros?

Si te gusta lo que has leído, no quiero dejar de invitarte a leer los libros que he escrito o en los que he participado en formato ebook.

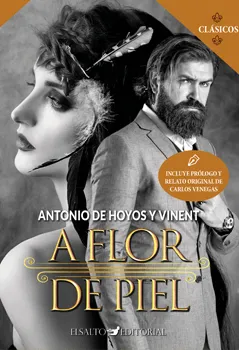

Antonio de Hoyos y Vinent