«Hay tacones que suenan a deseo», pensaba cada vez que la escuchaba acercarse haciendo que bailasen sus caderas de un lado a otro al compás de la percusión de sus pisadas. Normalmente solía caminar como si huyera del mundo, tímida, intentando escapar de las miradas indiscretas y molestas de la gente, pero cuando se ponía los stilettos se sentía poderosa, era como tener el botón que activaba un arma de seducción masiva que la subía al Olimpo para sentirse Afrodita.

¿Y cómo describir a Afrodita si las palabras enmudecen en su presencia? Sus ojos eran grandes, marrones, perfilados con sendos rabillos negros que acentuaban una mirada pícara enmarcada entre sombras ahumadas. Sus labios aumentaban la carnosidad de su boca ayudados por el brillo del gloss color rojo. Y su colorete coral, sutil como pellizcos en las mejillas de una joven de alta cuna, elevando con ligereza los pómulos para dar la mejor de las bienvenida a todas y cada una de sus sonrisas, tan brillantes como los reflejos que el alisado japonés proporcionaba al azabache de su pelo.

Su pecho se presentaba al mundo a través del generoso escote abotonado de su blusa, que vestía por dentro de una falda de tubo de cuero negro con cremallera cromada al centro por la parte delantera, por eso de llevar la contra a lo común, y cruzado verticalmente por completo, desde su inicio en la cintura a su fin bajo las rodillas. La tela de piel cubría sus caderas silueteando su figura y las piernas, eternas, surgían del interior con sus gemelos marcados por los doce centímetros de altura de unos tacones que sólo estaban destinados a las diosas.

No solía llevar muchos complementos salvo un pequeño reloj de esfera, una fina cadena con un detalle de plata de ley y un pequeño clutch negro de piel —de Armani— que colgaba desde el hombro por una fina cadena dorada.

Imposible estar más exquisita, una lástima que la ropa le fuera a durar tan poco tiempo, pensé con malicia.

La musicalidad tribal de los Louboutin sobre el asfalto de la plaza de Sultanahmet sonaba a tambores de guerra santa. Yo la esperaba a los pies del obelisco, extasiado con el pecaminoso espectáculo que proporcionaba a los de fe más recta del lugar. Nunca me cansaría de verla caminar hacia mí con esa leve altanería de hombros erguidos y torso firme que servía de improvisado escudo a un alma tímida, pero ciertamente juguetona. De hecho, fue el juego lo que nos llevó hasta allí, hasta la ciudad de las mil mezquitas, encuadrando su seductora estampa entre la monumetal basílica de Santa Sofía y la no menos impresionante Mezquita Azul, arañando el cielo incendiado del anochecer con sus afilados minaretes. Me encantaba verla subida a esos zapatos, con esa seguridad adquirida, como si de un efectivo placebo se tratara.

El aroma de Estambul es el de las especias del gran bazar, que parece viajar por toda la ciudad impregnándolo todo; y el sonido el de las llamadas a la oración en redundante eco desde los centenares de templos que afloran a uno y otro lado del Bósforo. Sin embargo, aquella noche naciente, la esencia de su perfume competía con todo hasta dejarlo en la nada. Olía a una de las fragancias de Prada, no sabría identificarla exactamente, pero de lo que sí estaba seguro es que invadió mis pulmones para colonizarlos apoderándose de mí, hasta sólo olerla a ella.

Se acercaba seria, con gesto retador en los ojos, sabía que en esos momentos estaba declarándose una guerra, a fuego, a falta de una burocrática rúbrica que quedaría sellada cuando, al llegar a mi altura, le sujeté firmemente del pelo y tirando con suavidad hice que levantara su mentón y entreabriese la boca. El beso lacró la contienda que pronto acontecería, el resto no eran más que meros formalismos.

―¿Por qué me haces esto? ―pregunté.

―¿El qué? ―respondió con otra pregunta apenas se habían despegado los labios―. ¿Esto? ―Acarició mi erguida entrepierna.

Volví a besarla anhelando que las horas pasaran raudas.

El hotel no quedaba muy lejos de la plaza y tampoco de la pequeña terraza restaurante a la que íbamos, la cual se encontraba bajando unas escaleras, en la mitad de su recorrido. Nos dieron mesa para dos. Bueno, una mesa para cuatro que acondicionaron para nosotros. Los platos estaban uno frente al otro y decidí situarlos más cerca, justo al lado. Dejamos que nos aconsejaran los camareros en espeso inglés de marcado acento turco intentando que el menú fuese lo menos especiado posible.

A mitad de la comida, el restaurante quiso deleitarnos con un espectáculo típico de la región, el baile de Derviches. Tres hombres, ataviados con vestimentas blancas y largas faldas de vuelo coronados por altos sombreros de aterciopelado color rojo, se dedicaban a dar vueltas como peonzas con los brazos abiertos y la cabeza ligeramente inclinada. Un show que no me interesaba absolutamente nada, más teniendo como tenía al espectáculo real a mi lado. Algo de lo que se habían percatado el resto de varones turcos, más acostumbrados a los hiyab y al recato islámico que a otros estilismos, aunque la ciudad era claramente cosmopolita en comparación con otros lugares de culto mahometano más conservador. Obviamente, me había fijado en ella con todo detenimiento, aunque estaba seguro de que me la sabría de memoria con simplemente echarle un vistazo. Y en ese estudiar tan dedicado, me percaté de que la cremallera de la falda no sólo tenía un tirador en la parte de la cintura, también había otro en la más cercana a las rodillas que cumplía el propósito de facilitar andar con más comodidad cuanto más se abría.

Me arrimé a ella y aprovechando la intimidad del mantel blanco hasta el suelo, acerqué mi mano hacia su muslo y empecé a subir la cremallera hasta muy muy arriba.

―Hacer esto es peligroso aquí ―le decía mientras mi mano avanzaba entre sus muslos hacia la ingle.

―¿Cómo de peligroso? ―respondió mientras abría ligeramente las piernas para ofrecerme su sexo desnudo. Desde luego le encantaba jugar y estaba segura de que yo haría algo así en el sitio menos esperado, por lo que no se había puesto ropa interior.

―Lo suficiente para que te encierren ―contesté mientras sentía la humedad, los labios y la piel libre de vello en mi avance hacia la semilla de la depravación. Sonrió y se estremeció al sentir el contacto de mi mano en su vagina empapada y cómo comenzaba a estimular la zona más erógena de su anatomía. Afrodita se mordió el labio inferior y cerró los ojos para concentrarse y esforzarse en no emitir ni un sólo sonido. Estaba maravillosa. Adoraba a esa mujer hasta el punto de no importarme saber que compartía cama cada día con un hombre que no era yo, aguantando los celos con sarcasmos y desatando la ira en el sexo en cada encuentro.

En el día a día quería un ángel, en sus escapadas conmigo deseaba el infierno.

―No jadees. Si se percatan estarás mucho más jodida de lo que pueda joderte yo esta noche.

Apenas podía controlar los espasmos cruzando con fuerza las piernas, hasta que, de repente, finalizó el espectáculo, devolvimos la cremallera a su sitio y me chupé los dedos con los que había estado excitando a Afrodita.

―¿Quién me iba a decir que el postre me iba a resultar tan aburrido? ―dijo intentando recobrar la compostura.

Una vez terminada la cena decidimos no tomar una copa, pues, en Estambul, de mayoría musulmana, sus gentes tenían prohibido el consumo de alcohol y poca idea de cómo prepararlas en condiciones. El copeo y los combinados eran más una cuestión del turismo. Recordamos la tarde en el hammam y celebramos que nuestros cuerpos estuvieran libres de todas las impurezas. Sería como si volviéramos a perder la virginidad, pero con mucho más bagaje en eso del arte de amar. Al día siguiente iríamos a ver la cisterna Basílica y con suerte también nos escaparíamos del grupo para follar tras alguna de las grandes columnas de piedra romanas.

El viaje de vuelta a la habitación fue lento, pues a cada momento sentíamos la necesidad de besarnos, como si hubiera estado latente durante años, esperando el instante de la detonación. Había tantas ganas de arrancarnos la ropa y visitar con la lengua cada rincón de nuestros cuerpos que parecía que un simple paso era un kilómetro. Aceleramos cogidos de la mano como dos chavales y cruzamos el arco polilobulado que hacía de entrada al hotel. El tipo que estaba en el mostrador del recibidor no levantó la mirada de lo que estuviera viendo en su teléfono móvil, mucho menos se podría esperar de él un cordial «buenas noches». El hotel era supuestamente de cuatro estrellas, pero aquello distaba mucho de lo que se pretendía de un alojamiento de esa categoría. Sobre todo cantaba la vieja moqueta que recorría todos los pasillos y que, llena de lamparones, mostraba la dejadez de los propietarios del negocio.

El ascensor parecía mucho más lento de lo habitual, tantas eran las ganas de llegar a la habitación. Por fin sonó el clin que indicaba que habían llegado a su destino, abriéndose a continuación las compuertas. Salieron dos personas del interior de origen teutón a los que dejamos pasar educadamente. Justo después nos adentramos y pulsamos la planta sexta. Entre risas volvimos a besarnos, con mis brazos alrededor de su cintura la atraía hacia mí al tiempo que ella me sujetaba con sus manos decoradas de largas uñas de gel el rostro. De repente, Afrodita pulsó el botón de stop. Se había cansado de esperar. Mirándome fijamente sonrió con malicia y con ambas manos empujó con suavidad de mis hombros hacia abajo. Yo me dejé llevar hasta estar arrodillado frente al cáliz de mi diosa pagana. Le bajé la cremallera para dejar caer la falda de cuero y que me mostrara su sexo escrupulosamente depilado. La miré a los ojos sometido a su belleza y ella me respondió subiendo su pierna izquierda sobre mi hombro derecho, para ofrecerme, así, lo más sagrado de su cuerpo. ¿Cómo negarme a semejante regalo?, no se debe llevar la contraria a una diosa. Con ansia comencé a comer de sus labios inferiores y superiores y a beber el flujo de su excitación, recorriendo con mi lengua plena toda su vagina, deteniéndome en el clítoris, absorbiéndolo y sujetándolo entre mis labios para ejercer presión sobre él.

Después de unos minutos, con sus manos sobre mi cabeza para que no me moviera del lugar en el que estaba, volvió a pulsar el botón para que continuara su trayecto. Se subió la falda y me besó apasionada, quería que compartiera con ella la esencia de su propia excitación.

Por fin llegamos a la planta sexta y casi al trote a la habitación 603B. La estancia era amplia, con la típica decoración otomana de tracería y bajorrelieves de tematización sobre el yeso del techo y las paredes. Y por fin una cama de matrimonio vestida con un nórdico completamente blanco y con un cabecero con forma de tres arcos conopiales de madera tallada.

Nada más entrar a la habitación puse su espalda contra la pared y empecé a desvestirla sin parar de besarla. Detuvo mis labios con su dedo índice y me apartó un par de pasos. En esta ocasión fue ella la que se arrodilló ante mí y comenzó a quitarme los pantalones con presteza. Cuando empezó la felación sonó la última llamada a la oración, desde los diferentes alminares y minaretes que poblaban la gran ciudad de Estambul. Todo estaba envuelto de misticismo, tan relajante y placentero como la caricia de su lengua húmeda surcando mi miembro. Estaba tan bella en esa posición, agarrando con ambas manos mis caderas y moviendo su cabeza rítmicamente. Después de unos minutos la levanté con delicadeza, no quería terminar en su boca, sería como ponerle mácula a la pureza.

Me aparté unos segundos mientras me terminaba de desvestir para contemplar su desnudo y estudiar todos sus matices. Era el ser más hermoso del Universo, con su piel morena todavía brillante por los aceites del masaje que le dieron en el hammam. El calor ya era evidente y no pude dejar de dar las gracias por que el aire acondicionado estuviera encendido. La tumbé sobre la cama boca arriba y me dirigí hacia un aparador que había al lado de la entrada donde, oportunamente, había unas velas decorando y una botella de champagne de dudosa calidad en una cubitera de hielo mezclado con agua junto a un paño para servirlo sin mojarte las manos.

Afrodita miró intrigada cómo encendía una de las velas con unas cerillas que había en el cajón y descorchaba la botella con victoriosa teatralidad. Sólo de imaginar lo que venía después ya me excitaba y no podía dejar de sonreír.

―¿Ahora te pones romántico y quieres brindar? ―preguntó decepcionada.

―¿Quién ha dicho que vayamos a beber?

Con mi corbata le vendé los ojos, acerqué la cubitera con el champagne y la vela a la mesita de noche y moví su precioso cuerpo hacia el borde de la cama. Me puse un hielo en la boca y empecé a recorrer su anatomía hasta llegar a los deliciosos y turgentes pechos. Me entretuve con un pezón y justo después de levantar el hielo vertí un poco de cera derretida de la vela sobre ese punto acompañado de un chorro de champagne para evitar que le quemara e inmediatamente, tras soltar el hielo, recorrí con mi lengua la zona para balsamizar e intensificar el tacto. Venus no había sentido nunca algo así y se notaba en cómo desplegó su radiante sonrisa de satisfacción y placer. Lo repetí en otras partes de su cuerpo y empecé a recorrer su cuerpo con mis labios y mi lengua, hasta llegar a los pies, los masajeé e introduje sus dedos en mi boca para estimularlos con la lengua. Ese fetichismo enfermizo por sus altísimos zapatos me había llevado a enamorarme de esos pies que los calzaban para mí, sufridos, imponentes… regios.

Sus jadeos eran tan dulces como su voz al susurrar, llenos de lujuria contenida. Le di la vuelta para ponerla de espaldas a mí y la incité a que se pusiera en cuatro y me ofreciera su culo perfecto y carnoso. Lo acaricié con ternura y le propiné un azote antes de penetrar su vagina sin delicadeza, sujetando sus caderas para marcar el ritmo de la cadencia mientras ella aguantaba las embestidas con los antebrazos sobre la cama.

Varios minutos después Afrodita intercambió la posición y me tumbó boca arriba para subir a horcajadas. La miraba extasiado sin poder reprimir mi deseo de echar raíces en su interior. Comenzó a cabalgar con movimientos de cintura lentos y circulares para ir cogiendo ritmo. Totalmente erguida podía contemplarla, poderosa, consciente del control y el efecto que tenía en mí. Era suyo, nunca antes había sido más de alguien como de ella en aquel instante, y ella era mía y nunca más sería de otro, aunque nuestros caminos llegaran a distanciarse. Afrodita me follaba como la diosa que era, lentamente y hasta el fondo, dejando mi verga completamente dentro y moviendo sus caderas para frotar su clítoris contra mi pelvis. Y, cuando por fin quiso que tomara el relevo, se inclinó sobre mi pecho para que la abrazara y cogiera el testigo.

Empecé a apretar el ritmo hasta conseguir toda la velocidad posible sin perder el compás que hacía que nuestra melodía fuera perfecta. Y cuanto más rápido iba más la sentía contraer su musculatura y aferrarse con fuerza a mi cuello estrujando su rostro contra el mío y la almohada. Los jadeos eran cada vez más sonoros, lo que me ponía mucho más. Quería que gritara, pues hacerla gritar de placer era lo máximo a lo que podía aspirar en la vida. Y cuando llegó el orgasmo y estrechó su cuerpo contra mí, en lugar de parar aumenté el ritmo todo lo que podía sin dejarle opción a retirarse. Y en el momento más intenso, en el que la sensibilidad la tenía más a flor de piel, me hacía notar más y más, hasta que llegó un segundo muchísimo más extremo que el primero.

Y al fin, vertido en cuerpo y alma dentro de ella, se desfondó sobre mí, quedando su cuerpo desnudo y perfecto sobre mí, unidos piel con piel, armonizando nuestra respiración hasta caer dormidos y satisfechos en los confortables brazos de Morfeo.

El tiempo de la oración había terminado. La batalla de Estambul, también.

Archivos

Categorías

Suscríbete

Recibe los últimos post publicados en tu correo electrónico.

¿Te gustaría leer mis libros?

Si te gusta lo que has leído, no quiero dejar de invitarte a leer los libros que he escrito o en los que he participado en formato ebook.

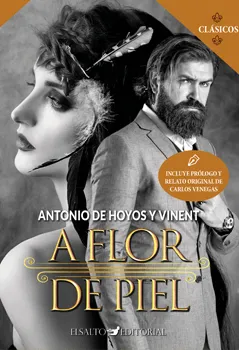

Antonio de Hoyos y Vinent